Hearing X Auditory Illusion in Music

[1] 錯聴(Musical illusion)とP. I. チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」Op.74

Risa MORIYA

2018.4.23

(*こちらの記事は過去に「Hearing X -『聞こえ』の森羅万象へ -」に掲載されたものをアーカイブとして公開しています。)

音や聴覚のイリュージョンが聴覚研究の中で盛んに研究されるようになったのは、1960年代から1970年代にかけてと割と最近のことであると言えますが、音楽の中では人間の聴覚の特性を意図的に意識して作られた作品、あるいは結果として錯聴効果が生まれた音楽は古い時代からあるように思います。今回はそうしたイリュージョンの例として、P.I.チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」(Pathetique)を取り上げます。

関連する楽曲

» [ Hearing X Music ] Musical illusion - Siren - / Leonid ZVOLINSKII終楽章冒頭の謎

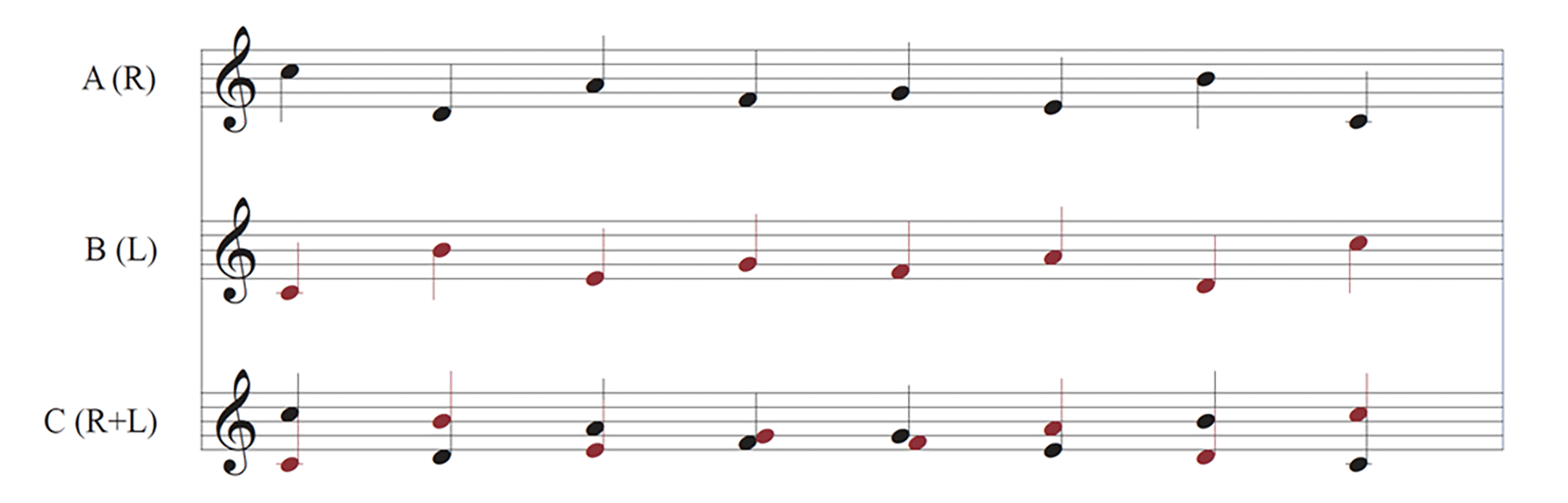

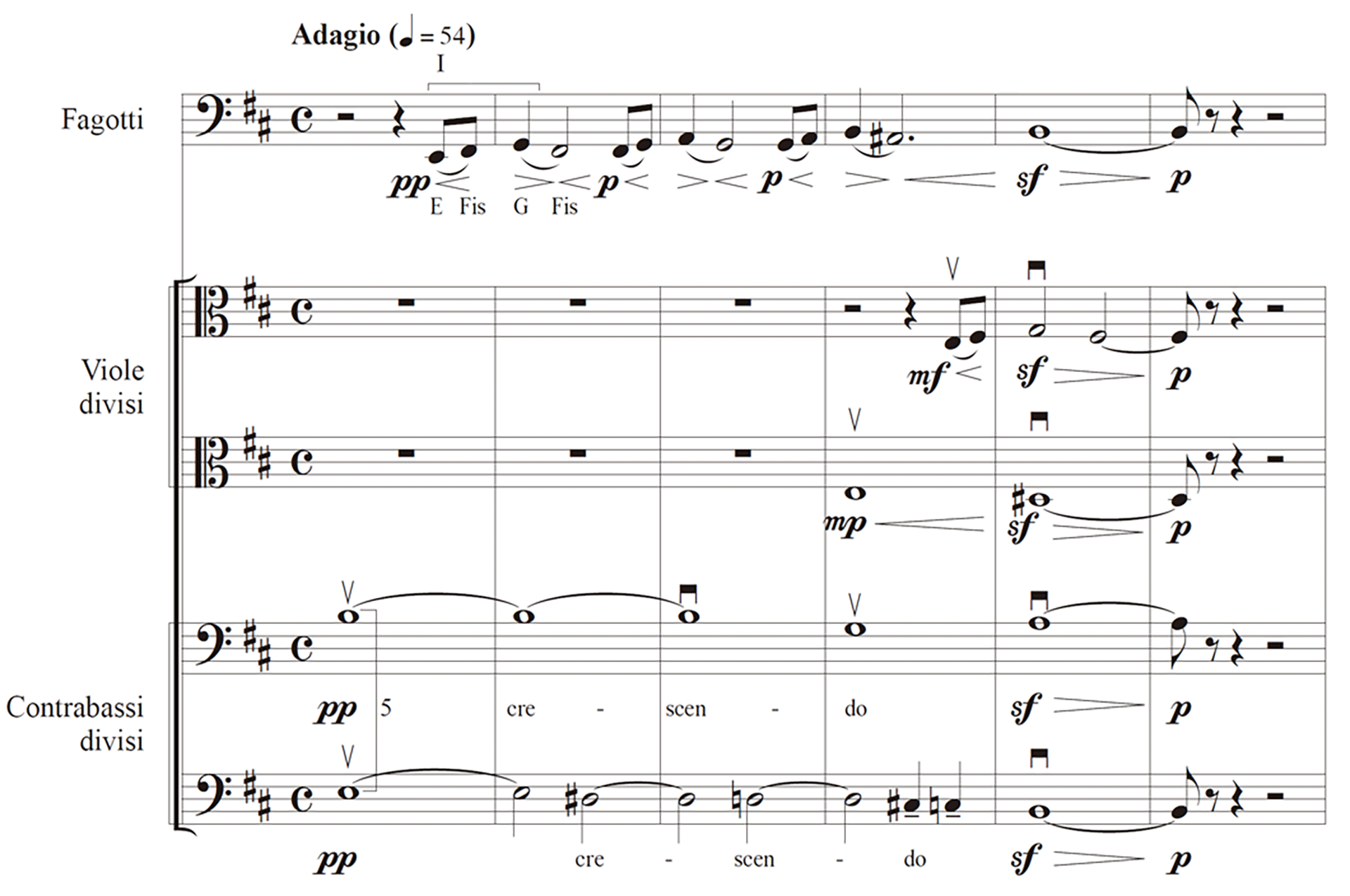

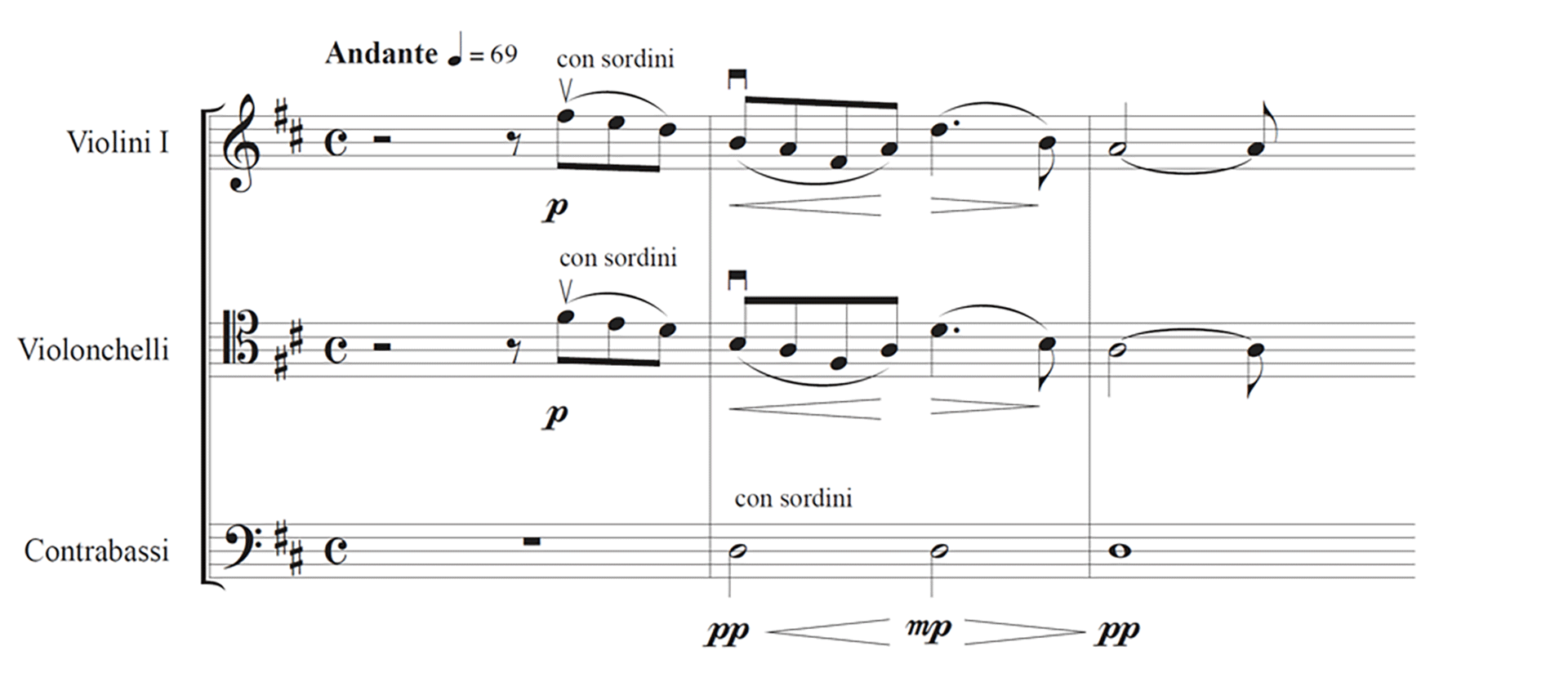

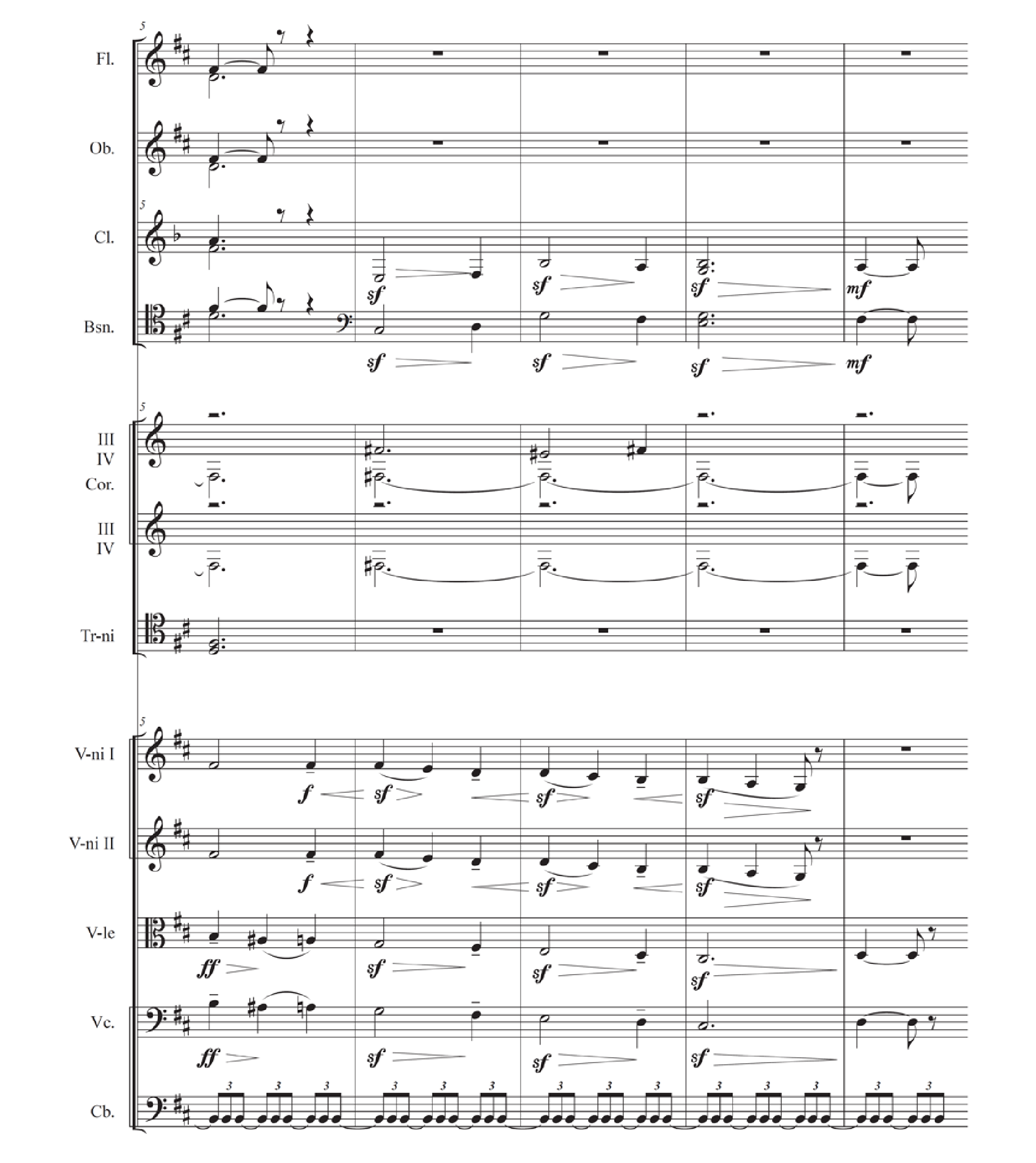

チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」終楽章冒頭は、ダイアナ・ドイチュ※1の「音階錯覚 scale illusion」の例として聴覚研究者の間では有名です。ドイチュによれば、音階の錯覚が起こるのは、音高(= 周波数)の変化がなめらかで位置が一定である場合です。つまり、音域が同じ[譜例01]のA(右耳)とB(左耳)が同時に鳴ると(両耳で聴くと)、人間の耳は、より滑らかな音のつながりを聞き取り、譜例のCのように聴こえるということです。ドイチュが錯聴について発表したのは1970年代ですが、そのような研究が行われるよりもずっと前、1893年の時点でチャイコフスキーはこの効果を知っていて、巧みに創作に生かしたのです。

譜例01 音源

譜例01

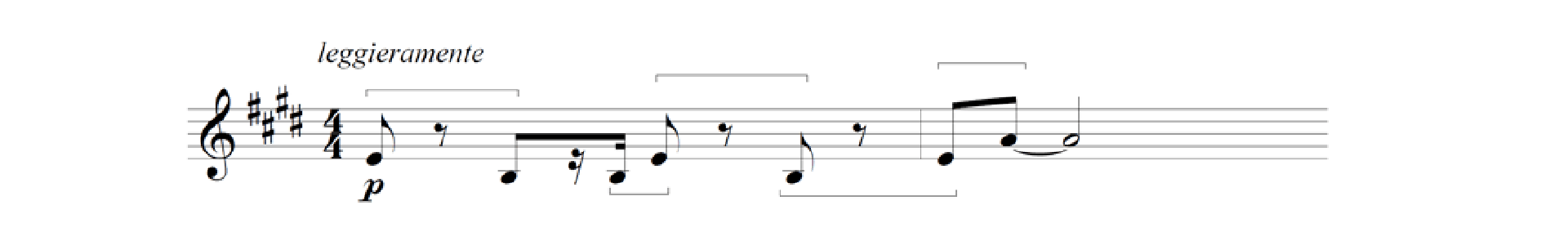

では、問題の錯聴効果の部分を聴いてみましょう。[譜例02 音源]

譜例02 音源

譜例02

なお、楽譜通りに弾いた場合は次のようになります。

この部分全体は次のようになっています。

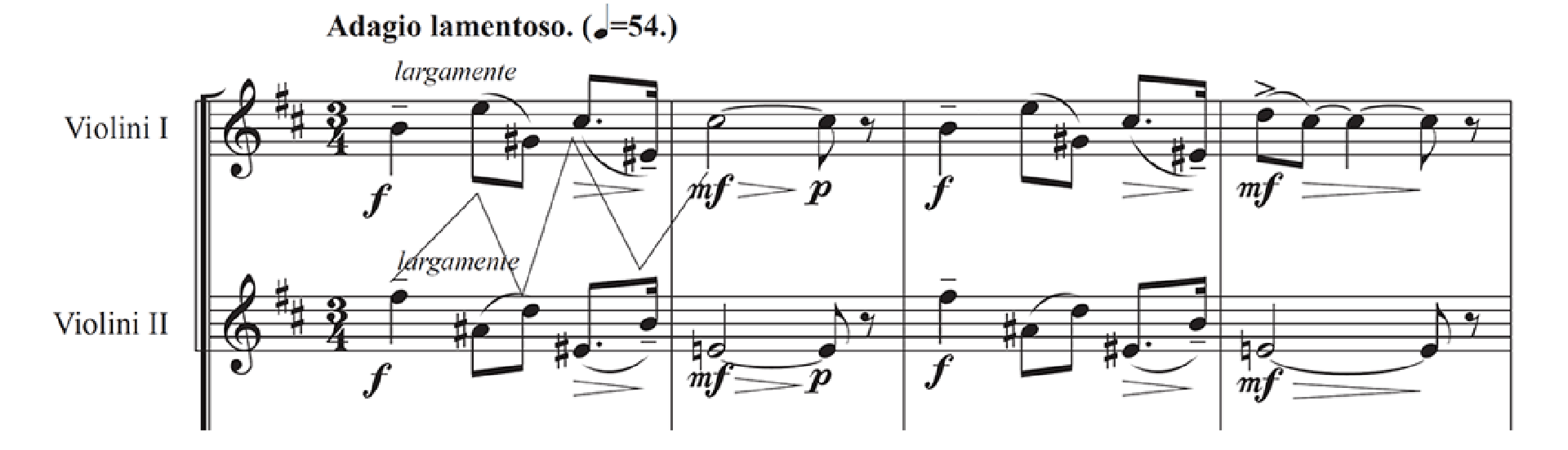

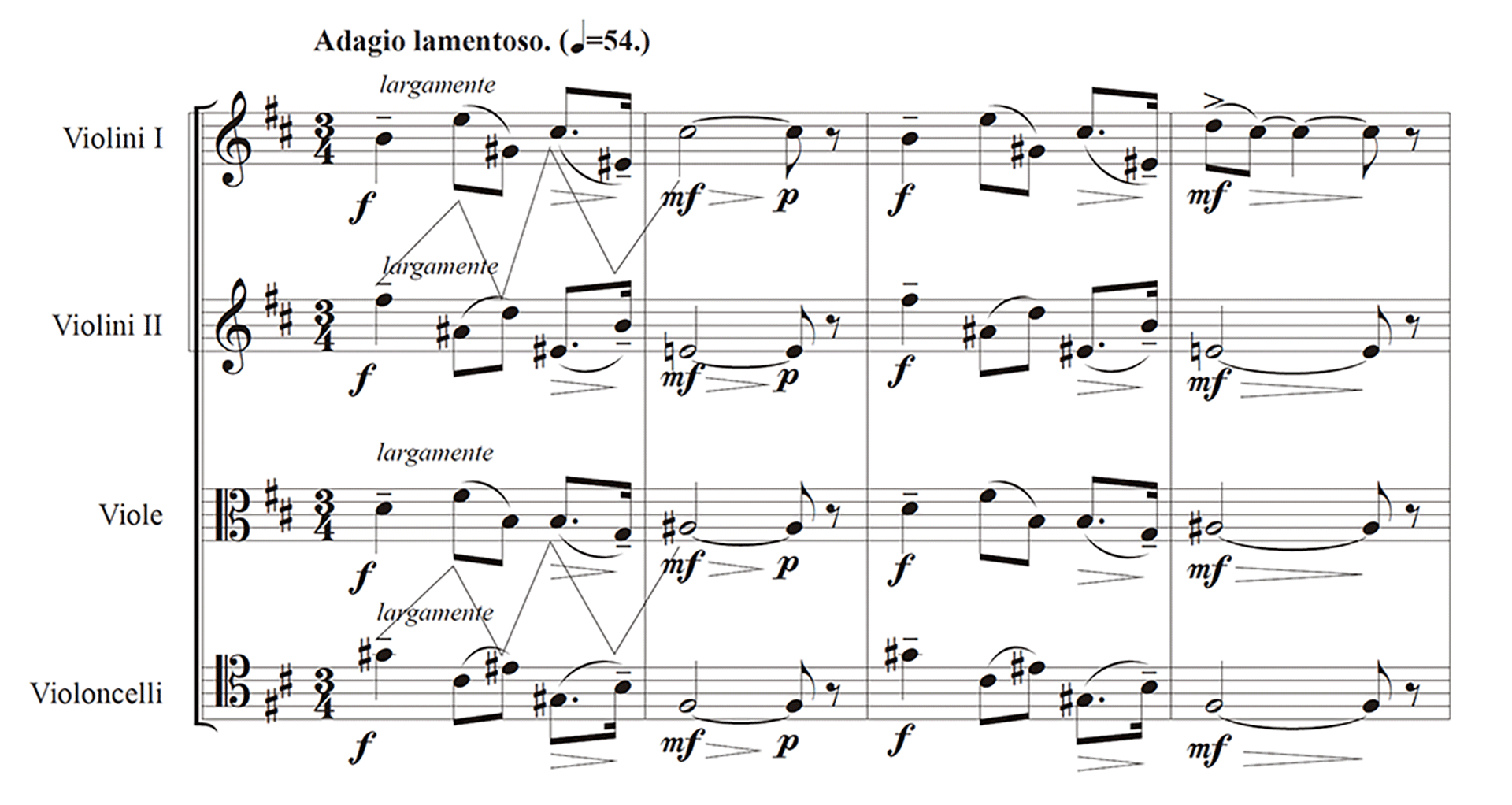

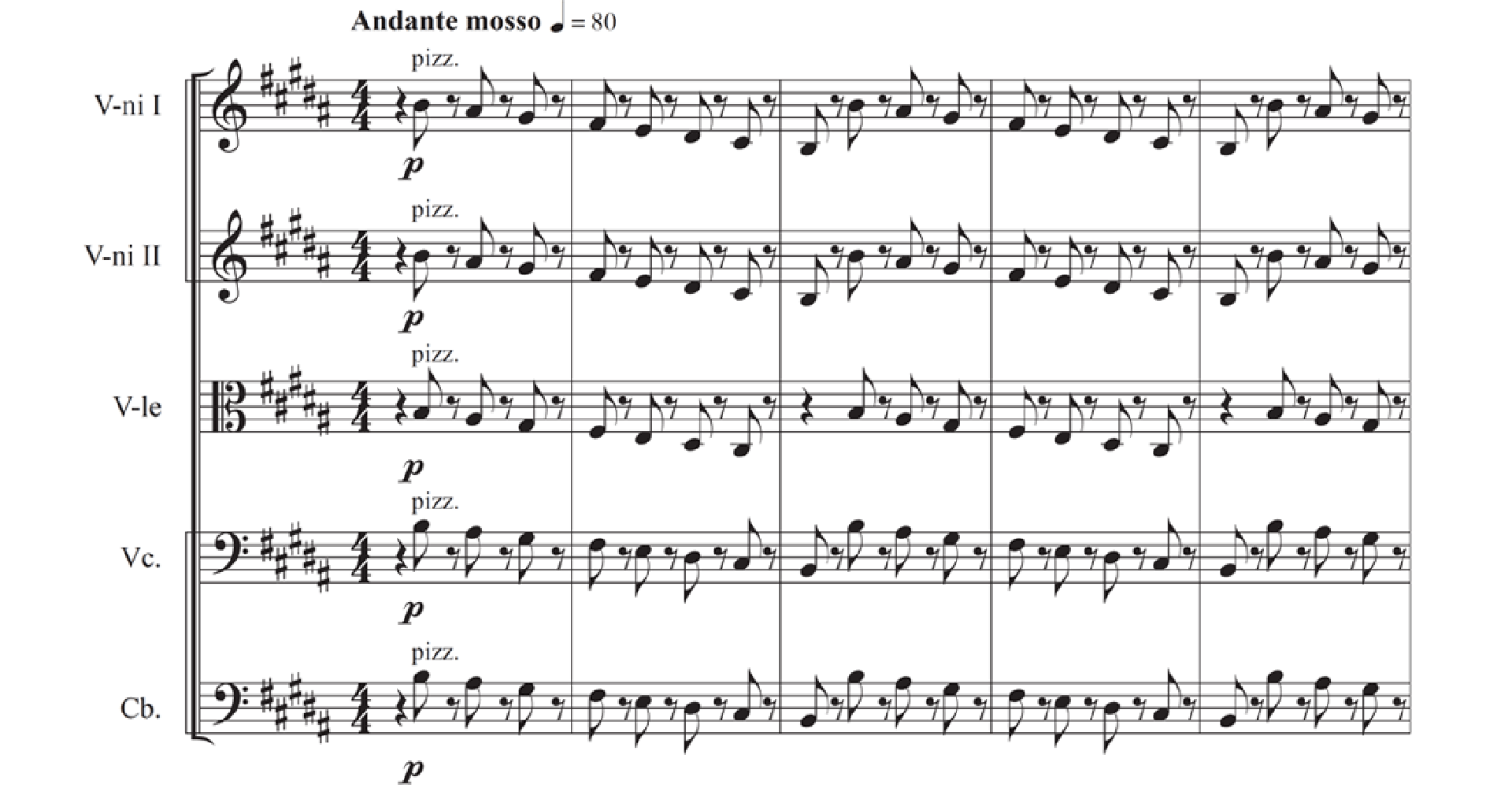

[譜例02]のように聴こえるのですが、楽譜では[譜例03]のように書かれており、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの2つのグループによって演奏されます。

譜例03 音源

譜例03

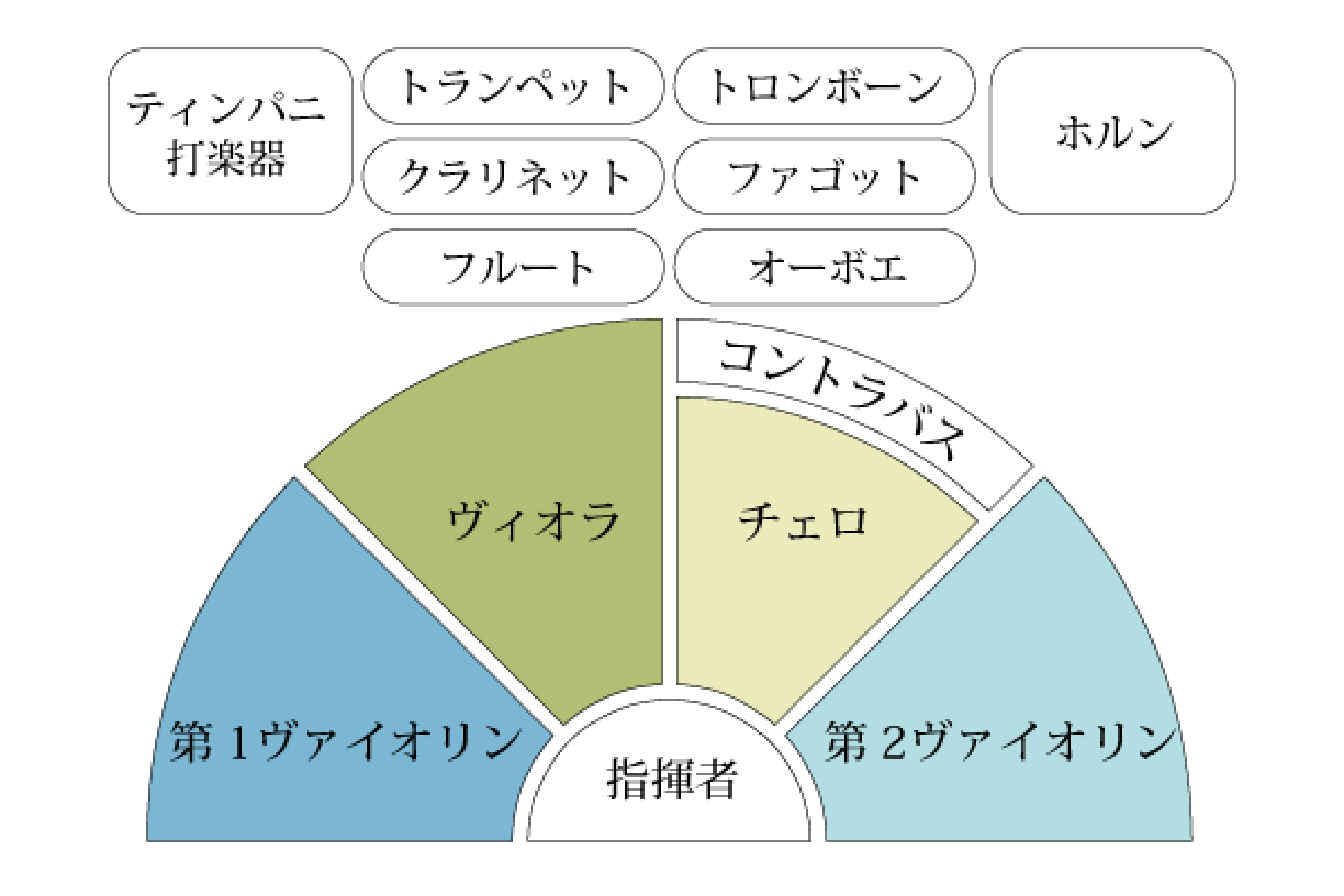

譜例で繋げた線のように、メロディは2つのパートが一音ずつ交差することによって浮き上がるようになっています。また、ヴァイオリン間だけではなく、ヴィオラとチェロも同音域上で音が一音ずつ交差しています。チャイコフスキーが想定したオーケストラの配置は両翼配置[図1]と言われるもので、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンは隣ではなく、オーケストラ全体の両端に分かれていました。

[図1] 両翼配置の一例

こうすることで現代のステレオと同じ効果が得られ、まさにドイチュが描いた右耳と左耳の情報が合わさって一つのメロディが聴こえるイリュージョンが成立しているのです。ですが、チャイコフスキーはなぜこのようなことをしたのでしょうか。

音楽全体を分析するとその答えが見えてきます。メロディの一音一音が左右違う方向から鳴りますから、それぞれのパートの速度の微妙なずれと、両耳に情報が入る時間差から、潜在的なレベルでのずれ、あるいは揺らぎが生まれます。チャイコフスキーはまさにこのたどだとしさや不安定感の効果を狙って利用していたと思われます。なぜか。それはこの交響曲全体のテーマと密接に関係しています。

チャイコフスキーの交響曲6番は構想の段階では「人生」を標題としたEs-dur (変ホ長調)の予定で作られていました。しかし、作曲家は交響曲としては気に入るものではなく、新たに曲を作りはじめました。これがh-moll (ロ短調)の「Poteticheskaya」です。ちなみに、「人生」はのちにピアノ協奏曲第3番に改作されています(ただし未完)。

Poteticheskayaはもともとロシア語で、「熱情」「情熱」を意味します。しかし、最近の研究ではフランス語で「悲愴」を意味するPathetiqueを副題としたのもまた作曲家自身だということが分かっています※2 ので、「悲愴」というテーマが作品に当てはめられているのも確かです。

※1 ダイアナ・ドイチュ(1938-) イギリスの認知心理学者

※2 当時のロシアではフランス語は広く浸透しており、チャイコフスキーもフランス語は堪能であった。

揺れ

不安定感は、この楽器間でのたどたどしいメロディの交差だけではなく、下降する音階が終楽章全体を通じての主要なモチーフとなっていることにも見られます。ですが実はこの要素の伏線は第1楽章から既にコード化されており、全楽章を通じて様々な要素によって表現されています。[譜例04]のように、第1楽章では、冒頭のコントラバスの響きはh-moll(ロ短調)の主和音や属音ではなく、EとHの下属音の和音から、しかも空虚5度の音程で、調性が不透明になっています。

譜例04 音源

譜例04

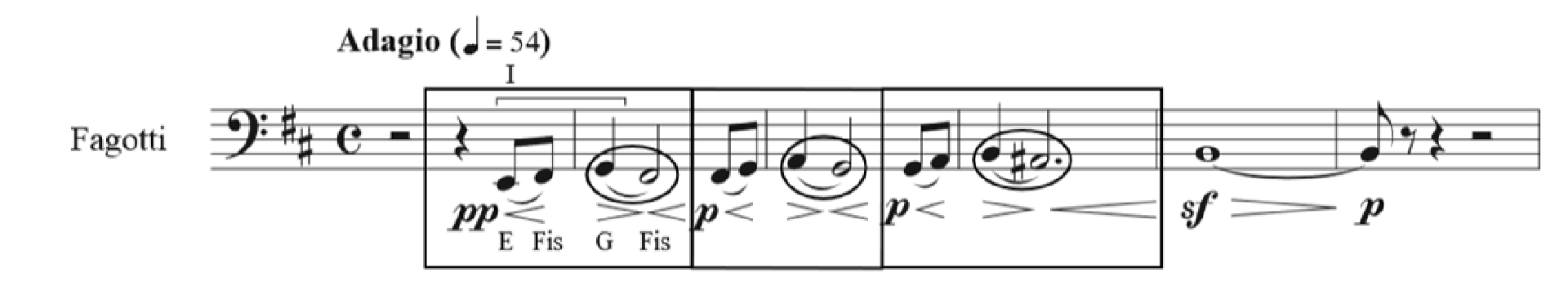

調性に関していえば、ソナタ形式の交響曲にあって主調のh-moll (ロ短調)ではなく、下属調のe-moll(ホ短調)で始まるというのも珍しいです。序奏の後からh-mollで第1主題が始まります。さらに、後述しますがコントラバスがE-Dis-D-Cis-C-Hと半音階で順次下降していることは、作品全体非常に意味がありますので、注目すべき点です。4拍目からはファゴットのメロディが不意に現れ歌われます。フレーズのまとまりは[譜例05]の四角のようになっているにも関わらず、1拍目からではなく4拍目(弱拍)からというこのリズム感も「ずれ」や「揺れ」の感覚を刷り込ませていくのです。これも錯覚を生み出す技法と言えるでしょう。

譜例05 音源

譜例05

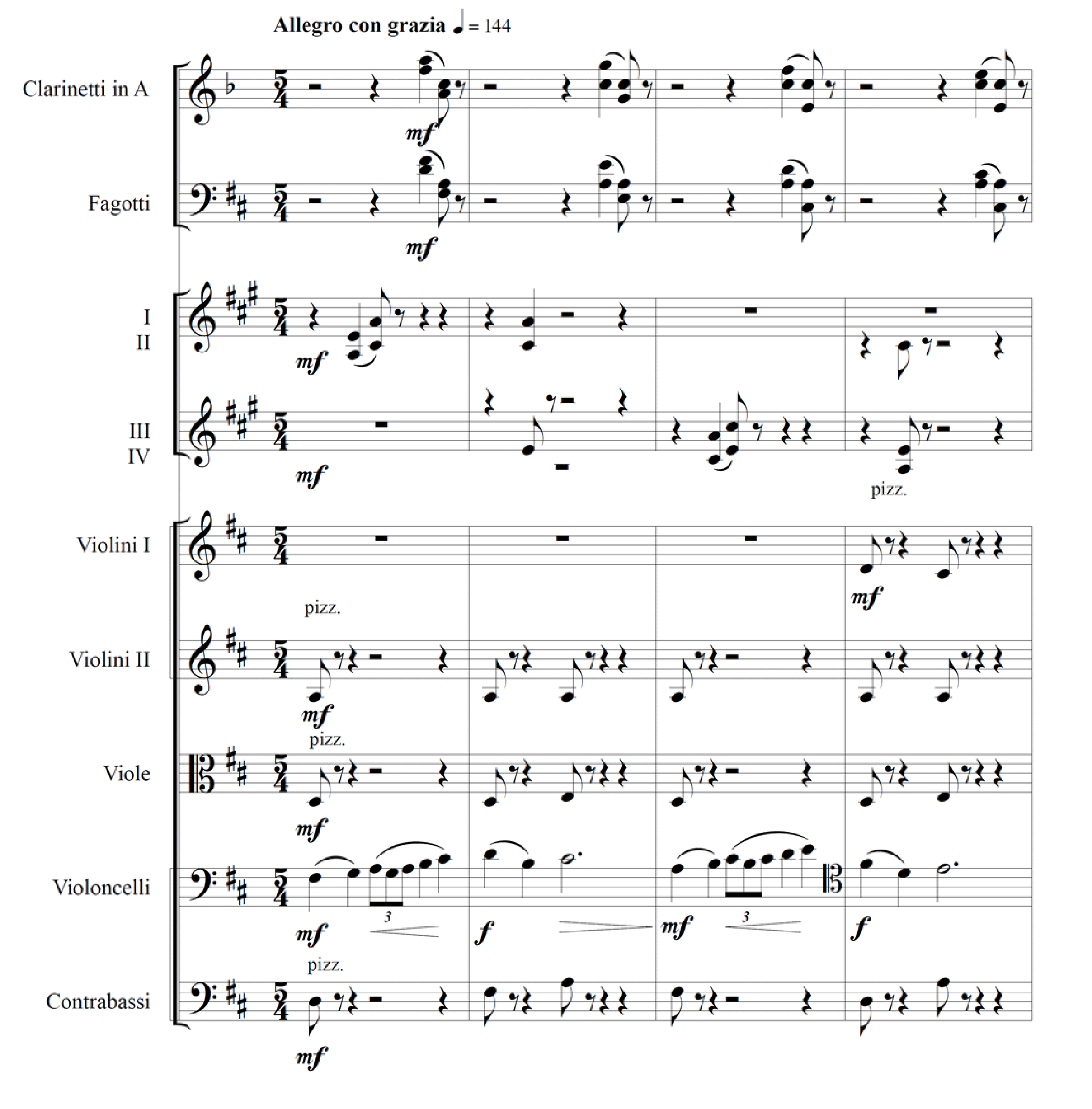

ここで、不安定感の表現という意味でおもしろいのは、第2楽章の拍子です。ワルツと言えば3拍子ですが、ここでは5/4拍子という混合拍子で、普通とは違う揺れの感覚が演出されています。5拍子はスラブ特有の拍子であり、ロシア的であると言えます。[譜例06]

譜例06 音源

譜例06

モノテマティズム、ちりばめられたコード

さて、この終楽章のモチーフ(動機)はどこから生まれたのでしょうか。実は、終楽章だけのモチーフではなく、作品全体にあるモノテマティズム(単一テーマ性)が伏線となっています。楽章間、そして同一楽章内での頻繁なテンポ変化や曲想の変化にも関わらず全体として統一感があるのも、モノテマティズムに拠るものです。譜例にあるようにE-Fis-Gという3音から構成される循環動機が元になって、E-Fis-G-Fis, Fis-G-A-G…と行っては戻るモチーフが楽章全体にちりばめられており、これに加えて、上降、下降の両方で、ドイチュが注目した「音階」によって全体が構築されているのです。 また、第1楽章第1主題[譜例04]のモチーフで注目したいのは、下降する「嘆き※3 lament」のイントネーション([譜例05]丸枠の2度下降)が組み込まれているという点です。

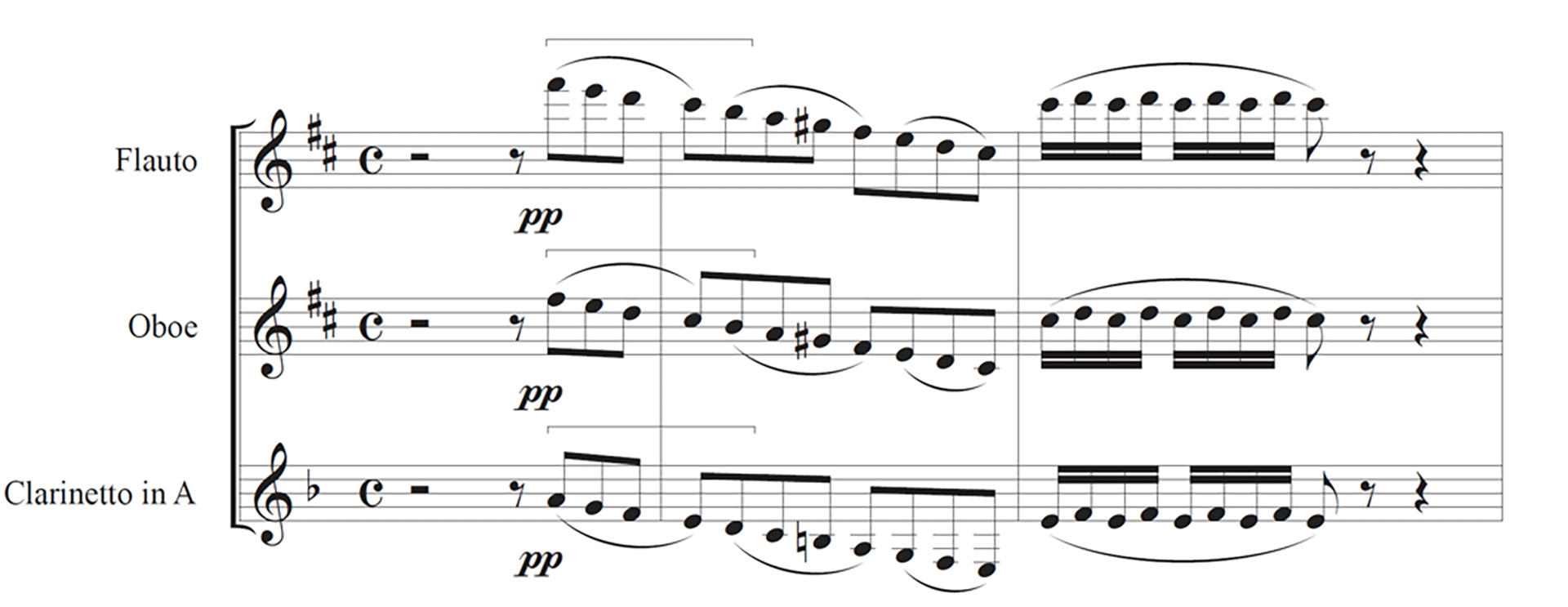

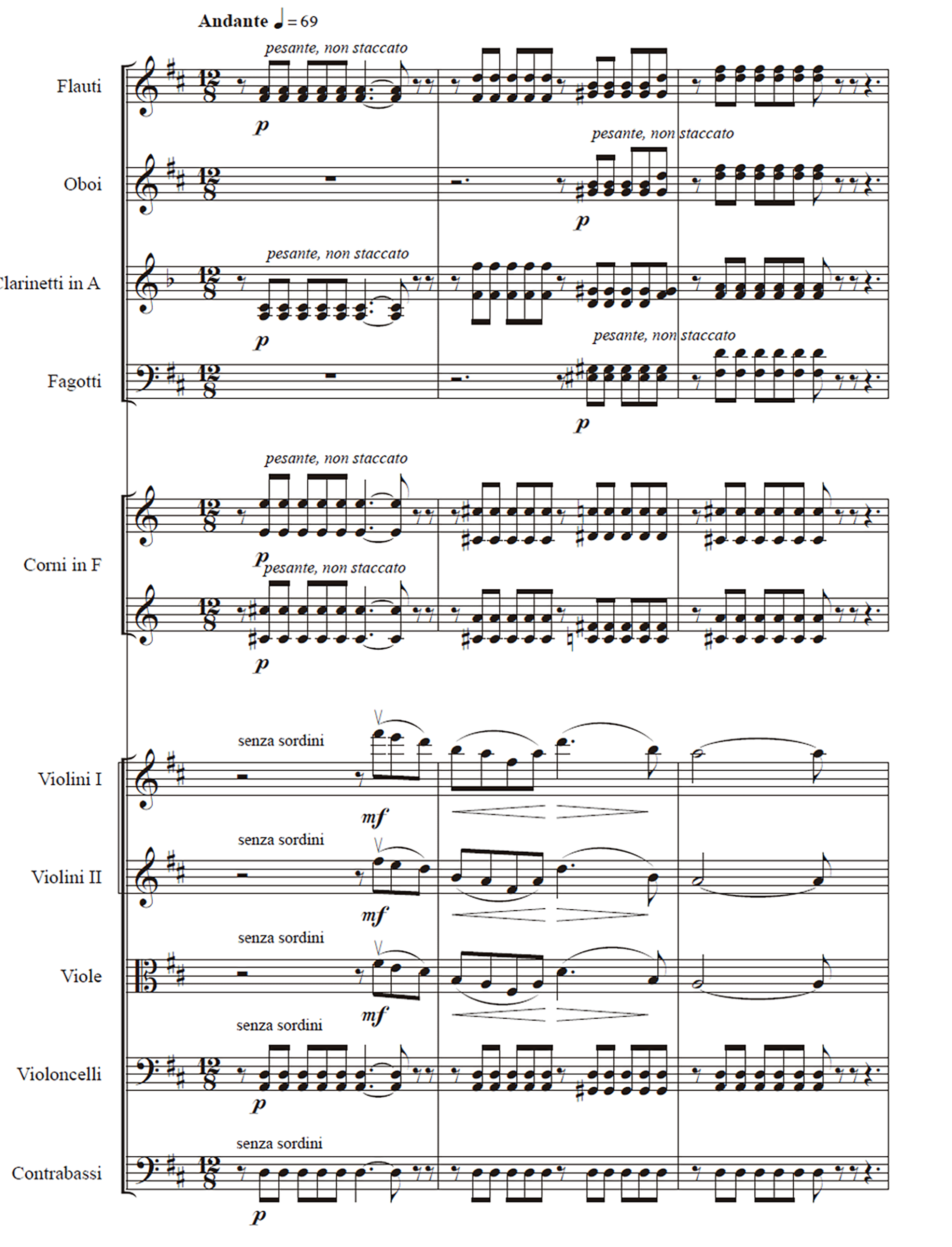

終楽章の主題もこの嘆きのイントネーションが拡張、変奏されたものと言えます。また、44小節[譜例07]ではフルートI、オーボエ、クラリネットIによってFis-E-D-Cis-H..と下降音階が奏されますが、これはそのまま終楽章Fis-E-D-Cis-H-Cisの主題を仄めかしています。嘆きのイントネーションというコードの変奏によって楽章全体が進行していきます。

譜例07 音源

譜例07

その後、Andanteの第2主題は主調の平行調であるD-dur(ニ長調)になり、第1ヴァイオリンとチェロによって、Con Sordini (弱音器使用)で柔らかく歌われます[譜例08]。

譜例08 音源

譜例08

ヴァイオリンIとチェロによって演奏される旋律はD-E-Fis-A-Hというペンタトニック(五音音階)でできているのですが、実はこれが終楽章の主題に繋がっています。終楽章では五音音階ではなくh-moll (ロ短調)の音階ですが、ほぼ同じといって良いでしょう。終楽章とは対照的に、五音音階は、不協和音のない、最も穏やかな音階の一つです。

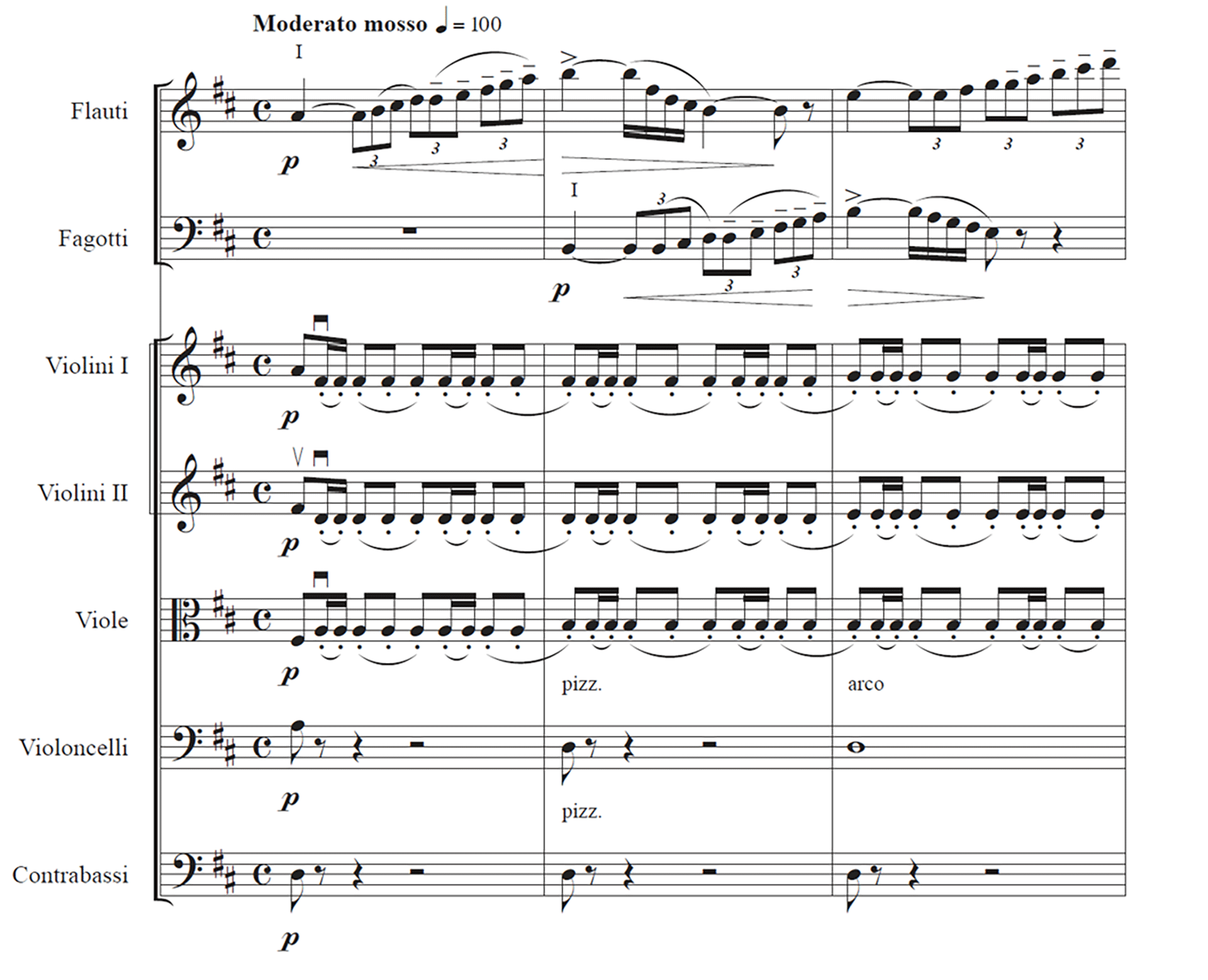

第2主題はそれ自体がA-B-Aの三部形式になっています。中間部BはModerato mossoで、フルートの上昇音階と下降の繰り返しが主旋律となって、それを支える弦楽器群(ヴァイオリン、ビオラ、チェロ)は行進曲のリズムを刻みます[譜例09]。

譜例09 音源

譜例09

この行進曲のリズム型はその後引き延ばされて牧歌的響きに変化して、第2主題に重ねられます[譜例10]。

譜例10 音源

譜例10

また、行進曲のリズムは形を変えて、第3楽章に出てきます。このように第1楽章には、これから先の楽章の要素が様々に凝縮された形で示唆されているのです。 この「嘆き」のイントネーションは、終楽章の主題の種にもなっているのですが、終楽章の副主題(第2主題)では、主題の「嘆き」や苦悩が、h-moll(ロ短調)の並行調のD-dur(ニ長調)となってD-Cis-H-Aというイントネーション[譜例11]が次第に半音ずつ上昇し、クライマックスへと神々しい響きへと変化し、昇華されます。

譜例11 音源

譜例11

その後の再現部では、第1主題が戻ってきますが、冒頭のような2パートの交差によってではなく、主旋律Fis-E-D-Cis-H-Cisは第1ヴァイオリンによって演奏され、下降するフレーズが一音ずつ上げて繰り返されコーダに向かいます。つまりここに来て、ずれや不安定感が排除されるのです。しかしコーダではコントラバスのシンコペーションを伴ったオスティナートの上で、主音であるHから主題がまずヴァイオリンで(H)H-A-G-Fisと始まり、Fis-E-D-Cis-H-A-G-Fisと1オクターブ下がり([譜例12])、それを引き継ぎチェロが更に1オクターブ下降し、深淵の中に沈んで消え入るように曲が終わります。

譜例12 音源

譜例12

※3「ため息」のモチーフとも言われる。

4度音程

ここでもう一つ注目したいのは、第1楽章第2主題終結部のヴァイオリンの4度音程です。 第4楽章の冒頭の第1ヴァイオリンは4度音程からできていることを思い出してみましょう。つまり、二つのパートから一つの旋律が生み出されるということだけでなく、ミクロレベルでもそれを構成する種子自体がこの曲全体にとって重要な4度のイントネーションから組織されているということがわかります。

第1ヴァイオリンを見てみましょう。H-E, Gis-Cis..とあり、第2ヴァイオリンも(Fis)Ais-D, Eis(=F)-Hとそれぞれ4度のイントネーションが組み込まれていて、それが念押しの様に2度繰り返されます。第2ヴァイオリンではFis, Ais-D, Eis-Hと4度ごとにスラーが掛けられていますが、第1ヴァイオリンではH, E-Gis, Cis-Eisというフレージングで一見4度音程が目立たなくなっているのも計算でしょうか。

これに関連して言えば、様々なパートに様々な音高で部分的に予兆されて始まる第3楽章(スケルツォ、行進曲)の主題は、[譜例13]に見られるような4度のイントネーションの繋がりから成り立っており、進んでは戻りを繰り返しながら上昇/下降していく音階の要素と共に、この連鎖によって楽章全体が支配されています。

譜例13 音源

譜例13

また、同じく第3楽章の中間部のヴァイオリン1・2とチェロのピチカートの旋律(G-D-A-E-A-D..)も行進曲から可愛らしい響きへと音楽的な性格は変わるものの、4度のイントネーションからできていることは共通しています([譜例14])。

譜例14 音源

譜例14

正教聖歌と交差性

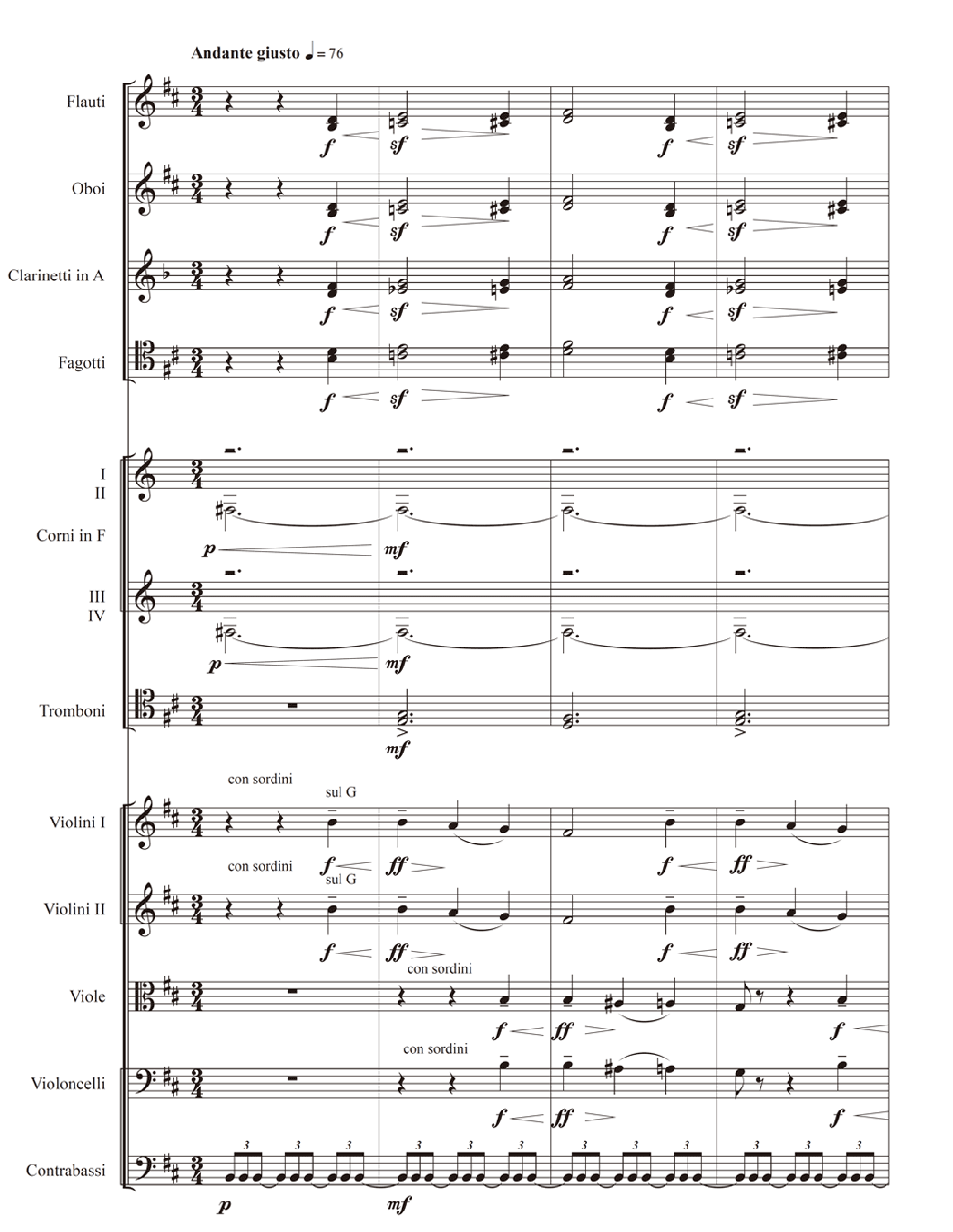

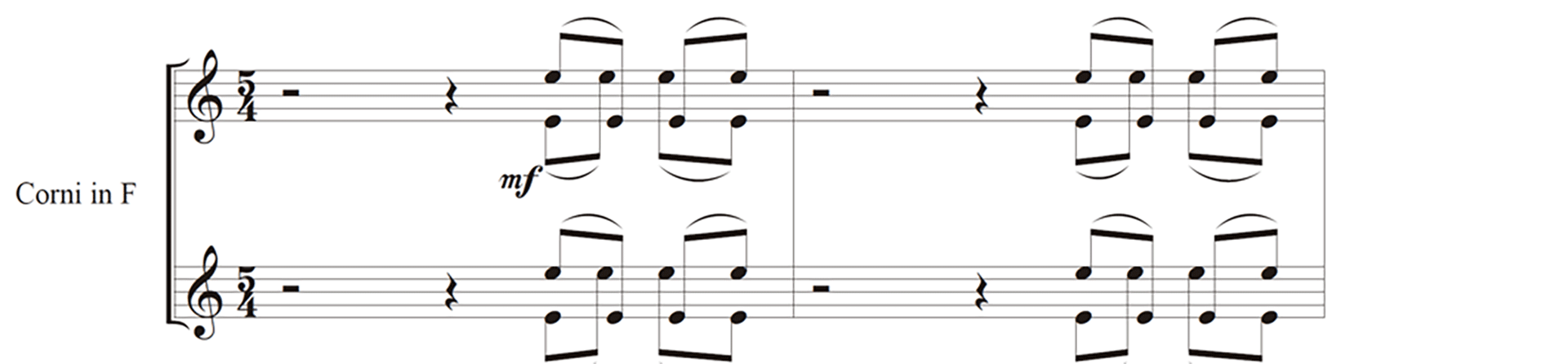

さて、終楽章冒頭の第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリン、ヴィオラとチェロの同一音域内での音の交差について、もう少し掘り下げて見てみると、こうした音域間の交差は第2楽章の中間部にも見られます。ここではホルンIとIIがオクターブで交差して、ちょうどドイチュの言う「オクターブのイリュージョン」が実現されています。配置としては、IとIIの奏者は隣りあっていますので、音の重なりもより密接だといえるでしょう([譜例15])。

譜例15 音源

譜例15

このオクターブ音程は弦楽器群に引き継がれ、コントラバス‐チェロ‐ヴィオラ‐第2ヴァイオリン‐第1ヴァイオリンへと重複しながら橋渡しされていくことになります。しかし、「交差」しているのはこうした異なるパートごとの音の高さだけではないことが分かります。第1楽章も終楽章も主題に「嘆き」のイントネーション(=下降)が組み込まれていることは先の通りですが、全楽章を通して、繰り返しされ、あるいは組み合わせられて随所に出現します。

例えば、E-Fis+G-Fisというように。次に第1楽章冒頭の進んでは戻るフレーズは、E-G-Fis-A..と簡略化することができますが、これは音列が交差している状態です。楽譜上の垂直の線ではなく、水平の線上でも交差がされているのです。なぜここに注目するかと言うと、「交差」は隠されたコードの鍵となるからです。

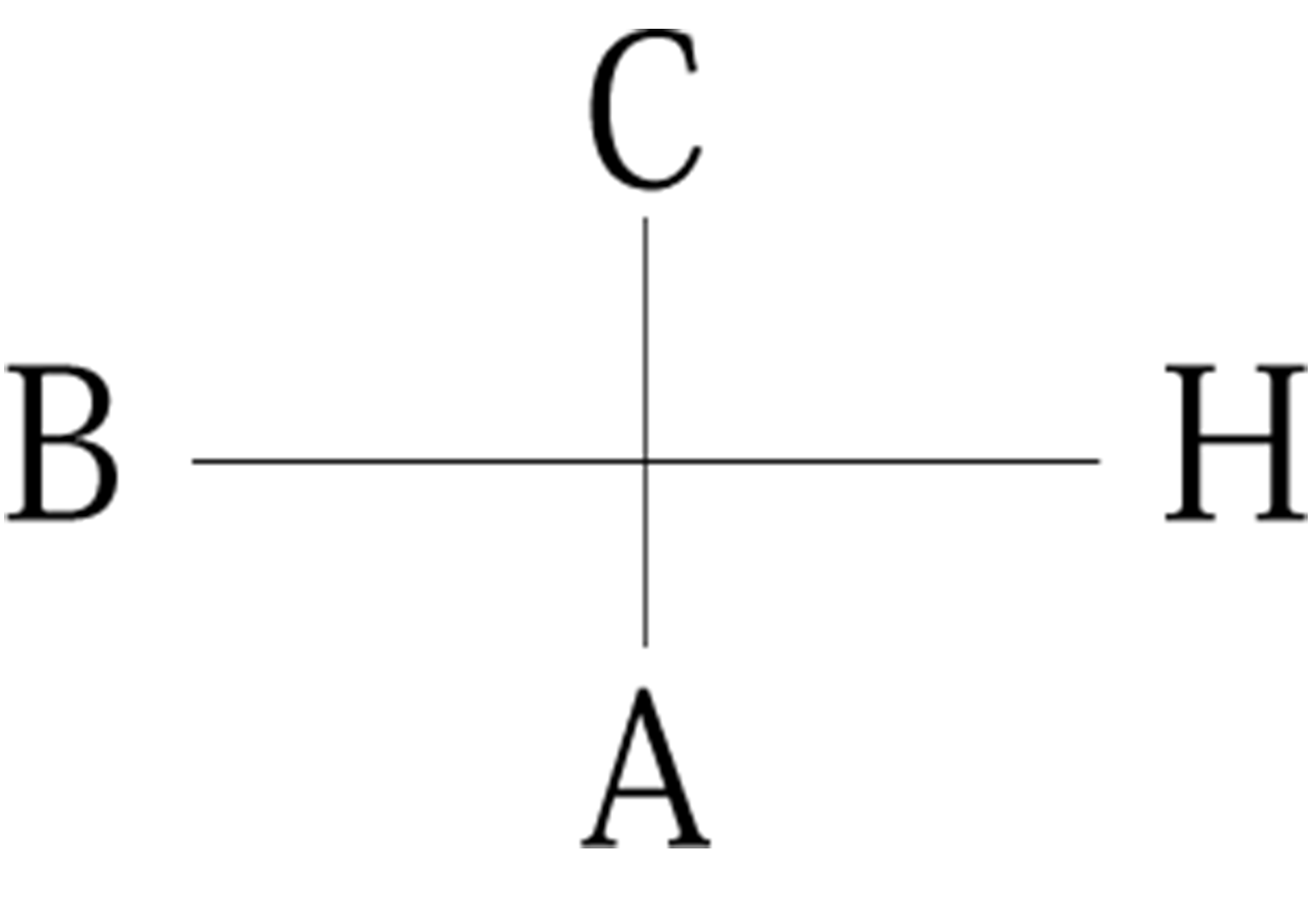

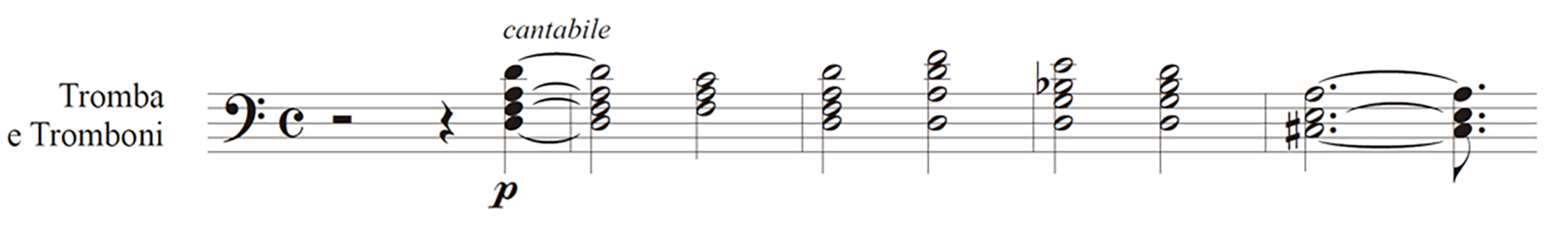

バッハの生きていたバロック時代には、暗黙の了解の音の表象というものがありました。このレトリックはキリスト教と密接に結びついているものです。バッハの時代には、バッハ自身も含めてミサ曲など宗教音楽が多く書かれましたが、そうした曲の中では幾つかのコードが存在していました。そのなかに、「磔のモチーフ」[図2]というのがあります。

[図2] 磔のモチーフ

有名なのはB-A-C-Hというバッハのスペルを音にしたモノグラムですが、BとHを水平の線で右と左にして結び、AとCがその間に縦の線で結ばれると、十字架に見立てられることから、このモチーフは宗教曲に非常によく見られます。こうした表象についてチャイコフスキーが認識して意識的に作曲に用いていたかについては議論の余地がありますが※4、興味深いことに、本作品を表象の視点から見ることもできます。

例えば、第3楽章のBの直前、トロンボーンやトランペット、次いでホルンが4度音程の短いフレーズを吹いている下の弦楽器群で磔のモチーフとの相似が見られます。3音ごとに分けて書かれているために見落としがちですが、例えば第1ヴァイオリンはG-A-Fis-G, E-Fis-D-Eと読み替えられ、第1音と第4音が同じ音で第2、3音はその一音上下になっており、同じく十字架のモチーフと読むこともできるのです。

また、本作品全体の重要な構成要素である音階の順次進行にも、バロック音楽でいえばそれぞれ表象があります。すなわち、順次進行の下降形はキリストの降誕、神の慈悲が意味され、順次進行の上昇形であれば神への祈り、その組み合わせである場合は祈りが神によって叶えられることを意味します。

比較して、本作品を見てみると、1楽章冒頭のコントラバスだけでなく、前出の譜例の中にも音階の順次進行が多いことが分かります。また、例えば1楽章コーダ([譜例16])では、弦楽器のピッツィカートが下降する音階の繰り返しになっていますが、主調のh-moll(ロ短調)を昇華させることを予期させる同主調のH-dur(ロ長調)となっています。こうした順次進行やモチーフを多様に変化、昇華させる手法がチャイコフスキー自身の着想であったとしても、バロック音楽のアフェクテンレーレ(情緒論)やシンボリズムの脈絡から読み解くこともできます。

譜例16 音源

譜例16

チャイコフスキーが音階を作品の中に重要な構成要素として使用するのは、「悲愴」だけではありませんが、この作品ではこうしたキリスト教に関わるコードとの関連性が指摘できます。その根拠は第1楽章展開部の下降音階の後に突如トロンボーンに引用される正教のパニヒダの聖歌 “So svyatymi upokoi(「ハリストスや、爾が僕婢(ぼくひ)の霊(たましい)を諸聖人と共に」)” です([譜例17])。

譜例17 音源

譜例17

ここでチャイコフスキーが宗教的な意味合いを持って作曲していたことは明らかです。パニヒダは永眠者に対する祈りですが、「人生」をテーマにした交響曲を作ろうとし※5、結果的には「生」に対して絶対的に訪れる「死」という対極のものに目を向けることになり、作中にそれが反映されているのがこの聖歌だと言えます。

また、もともと「人生」をテーマに創作をしていたことを考えても、人生の苦悩や嘆きと祈りは関係性があります。こうしたことから、全楽章を通じて様々に現れる「交差」は、隠れた表象の表現だと言えるのです。

※4 ロシアで最初にバロック時代の音楽修辞法について研究されたのはソビエト時代だが、時代的制約により出版はされなかった。2005年にベルチェンコの講義記録や弟子たちの記憶からようやく書籍化された(Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Явориский о “Хорошо темперированном клавире”. - М..: Издательсктй дом “Классика-XXI”, 2005.)。ロシアにおけるバロック音楽の受容についての歴史の詳細は不明だが、例えばリムスキー=コルサコフのピアノ作品に「BACHの主題の変奏曲」(1878)があることを考えれば、チャイコフスキーもBACHのモノグラムやバロック時代のレトリックについて知っていたと推測することはできる。

※5 Тематико-библиографический указатель произведений П. И. Чайковского / Ред.-сост. П. Е. Вайдман, Л. З. Корабельникова, В. В. Рубцова. М.: П. Юргенсон, 2006.

最後に

チャイコフスキー自身が自分の最高傑作と言った「悲愴」は初演当初、これまでの交響曲には見られない斬新な作品であったために聴衆は困惑したと言います。通常緩徐楽章である第2楽章は5拍子のワルツと祝典行進曲、さらに第4楽章はこのように変わった冒頭でアレグロ・ロンドではなく「嘆き」のアダージョ、しかもそれが最後の最後まで葬送行進曲を思わせるような雰囲気のまま終わる、というのは当時の聴衆には理解できなかったのかもしれません。

また、今回注目した終楽章冒頭はじめ、それまでのオーケストレーションの慣例を度外視した「悲愴」のオーケストレーションは、現代でこそ「当時にしては斬新」と言えますが、当時にしてみればめちゃくちゃで、狂ったものでした。しかし、「死」というのはそれ自体狂ってしまったものであるから、この狂気も当然なのだという見方もあります。

もしかしたら、チャイコフスキーも死の狂気をオーケストレーションに意図的に反映させたのかもしれません。狂気か発明か。いずれにしても、1892年に「くるみ割り人形」でロシアで初めてチェレスタ[図3]を使ったように、常に新しいものを追究する人だったことがうかがえます。

[図3] チェレスタ

(文責=森谷 理紗)

Profile

神奈川県生まれ。北鎌倉女子学園高校音楽科卒業。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院音楽研究科修了。グネーシン音楽アカデミー研修(音楽史・音楽理論)を経てP.I.チャイコフスキー記念モスクワ音楽院大学院博士課程学際的音楽学研究科修了(芸術学/音楽学博士)。2010年度外務省日露青年交流事業<日本人研究者派遣>受給。その後同音楽院作曲科3年に編入、その後卒業。モスクワ音楽家協会150周年作曲コンクールグランプリ。著書”Vzoimoproniknovenie dvyx muzikal’nyx kul’tur s XX - nachala XXI vekov : Rossia- Iaponia(20世紀から21世紀初頭にかけての二つの音楽文化の相互作用:ロシアと日本)”(2017 サラトフ音楽院)で第2回村山賞受賞(2018)。モスクワ音楽院客員研究員を経て、大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員。